原标题:央媒点赞双江非遗传承保护与创新发展经验做法

9月10日

人民日报客户端刊发报道

《云南双江:党建红映照非遗彩》

点赞双江县以党组织为引领

党员作示范 群众共参与

全力推动非遗传承保护与创新发展

↓↓↓

云南双江:党建红映照非遗彩

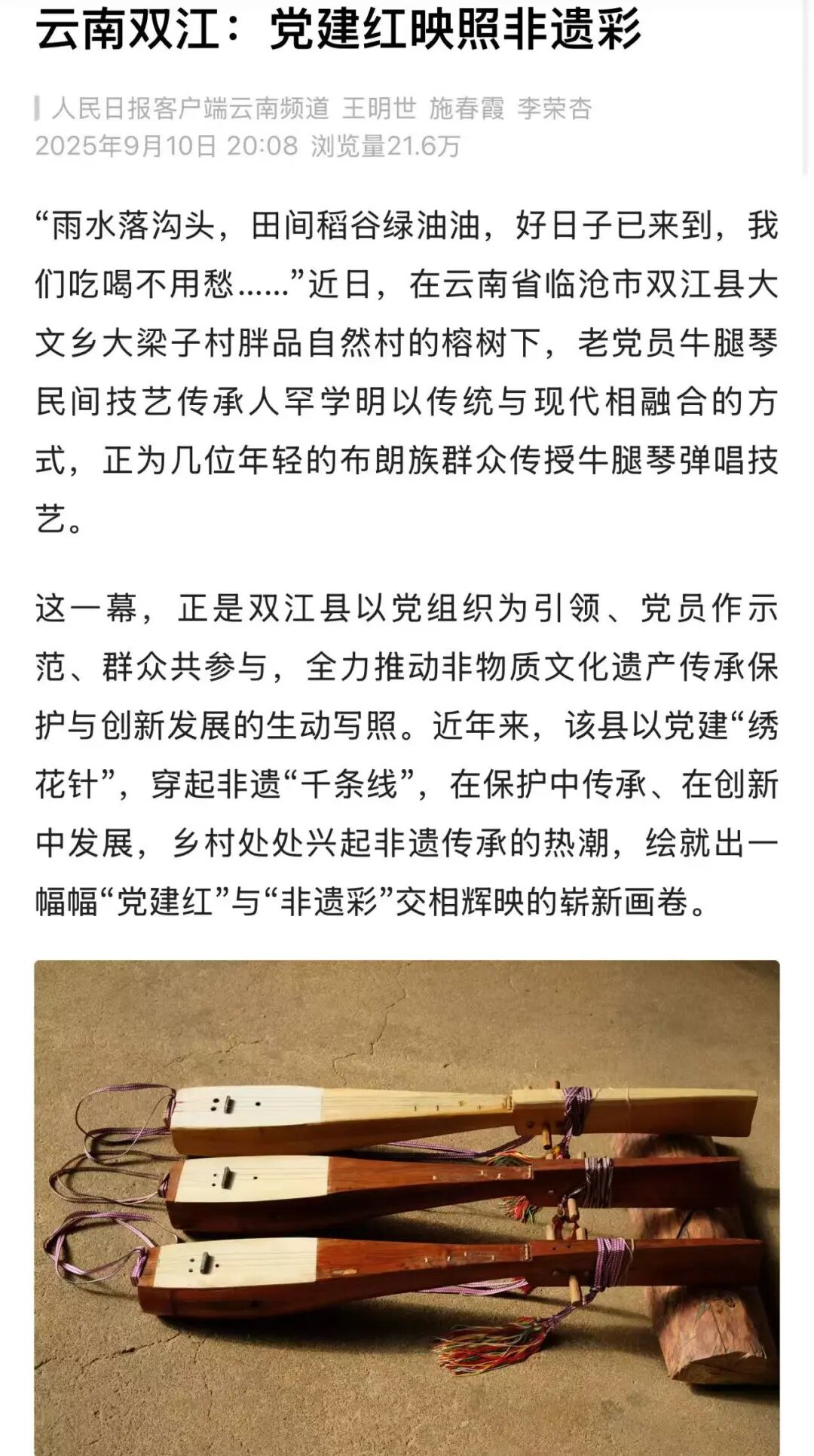

“雨水落沟头,田间稻谷绿油油,好日子已来到,我们吃喝不用愁……”近日,在云南省临沧市双江县大文乡大梁子村胖品自然村的榕树下,老党员牛腿琴民间技艺传承人罕学明以传统与现代相融合的方式,正为几位年轻的布朗族群众传授牛腿琴弹唱技艺。

这一幕,正是双江县以党组织为引领、党员作示范、群众共参与,全力推动非物质文化遗产传承保护与创新发展的生动写照。近年来,该县以党建“绣花针”,穿起非遗“千条线”,在保护中传承、在创新中发展,乡村处处兴起非遗传承的热潮,绘就出一幅幅“党建红”与“非遗彩”交相辉映的崭新画卷。

牛腿琴展示。李启斌 摄

人才赋能 夯实非遗传承根基

双江县将非遗人才队伍建设作为基层党建的重要内容,通过“本土培育+外部引进”“党员结对+师徒传承”模式着力构建多层次、可持续的非遗传承体系。

“作为一名党员,传承保护好非物质文化遗产是义不容辞的责任,要做好模范带头,把它一代一代地传承下去。”罕学明表示,因为在布朗族传统文化中对制作牛腿琴有严格的规定,这项技艺面临失传风险,为破解这个棘手问题,党员带头开展了非遗传承人才培养行动,每周深入本村的小学传授技艺的同时,还在村里成立牛腿琴弹奏乐队,实现了“老中青”三代同堂传承。

罕学民在制作牛腿琴。李启斌 摄

“回引一人、带动一片”。傣族传统土陶制作技艺是市级非遗,为让这一制作技艺发扬光大,沙河乡忙开村党总支回引傣族制陶大师申健宇返乡创业,创办“申活”陶艺工坊。采取“党建+基地+传承人+院校”传承模式,与云南大学、西南林业大学等多所高校共建实践教学基地,培养20余名年轻传承人,传统技艺与现代美学相结合的作品《娜咖龙》已成为文旅融合的标志性符号。申健宇说:“匠心为墨、陶土为纸,我们守护的不仅是技艺,更是一个民族的精气神”。

人才是非遗传承发展的关键。双江县全力推行“一校一特”非遗课程模式,将蜂桶鼓舞、鸡枞陀螺、葫芦笙舞等纳入学校体育、美育课程,抓好青少年培养。采取请进来、走出去的方式积极开展“乡村记忆”非遗传承人专题培训、非遗赋能乡村振兴培训等培训,提升本土人才专业素养的同时,让一批批年轻人被非遗的独特魅力“圈粉”,主动加入到非遗技艺守得住、传下去、深扎根的队伍中来。目前,全县拥有各级非遗项目132项,已培育非物质文化遗产代表性传承人60人,为非遗传承注入了源源不断的“源头活水”。

“牛肚被”成品展示。李启斌 摄

创新破局 激活非遗发展活力

“过去牛肚被只是礼品,现在成了抢手商品,年销售额近3万元。”谈及非遗的发展,邦丙乡南协村牛肚被纺织合作社负责人李波感慨颇深。通过将传统产品牢固耐用、做工精细的优点与现代时尚美观的需求相融合,牛肚被赋予了新的生命力,不仅赢得市场青睐,更成为带动群众增收致富的有效途径。

李波介绍,牛肚被因外形酷似牛肚而得名,织造一张需耗时30天左右,其制作技艺已被列入云南省非物质文化遗产保护名录。为更好地保护与传承这一技艺,南协村采取“党总支+合作社+农户”的发展模式,成立传统手工纺品合作社,将牛肚被技艺与现代生活需求相结合,开发出挎包、沙发巾、服饰、装饰画等一系列文创产品,远销北京、上海等地,带动30户农户实现增收,走出了一条文化传承与经济效益共赢的新路。

非遗的发展不仅体现在产品创新,还体现在生产方式的转型。勐勐镇千蚌村党总支牵头成立专业加工厂,组织30余名拉祜族妇女成立“党员+传承人+设计师”的技艺创新传承队,生产以拉祜族刺绣为主题的服饰、挎包等手工艺品,目前,产品畅销县内外,进一步拓宽了非遗文化的传播渠道和市场空间。

“拉祜族服饰制作是我们的传统技艺,以前都是各自发展,如今加工厂成立后,大家抱团合作,这门技艺让我们在家门口实现了增收。”省级非物质文化遗产拉祜族服饰制作技艺传承人罗金花说。

与此同时,非遗发展创新还体现在销路拓宽上。“申活”陶艺工坊积极推动非遗与产业融合,采取“党建+电商+非遗”销售模式,在抖音开设“申活艺术陶艺馆”、在小红书开通“申活艺术双江申窑”、在淘宝运营“申窑柴烧”线上店铺,年产值超过500万元,实现了“产业反哺传承”的良性循环。

如今,在创新驱动下,双江县大多非遗产品已进入市场化、产业化,传统文化正转化为富民资源,实现了“指尖技艺”到“指尖经济”的转变。

陶艺制品展示。

融合搭台 拓宽非遗赋能之路

双江县以党建引领非遗品牌创新,深化文旅融合,推动传统技艺与当代生活相连接。

县文旅局周红伟介绍,拉祜族“七十二”路打歌、佤族鸡枞陀螺、傣族传统土陶制作技艺、布朗族蜂桶鼓舞已成为当地乡村旅游的重要品牌。通过“党建+非遗+文旅”模式,县委组织部、县文旅局统筹资源,整合非遗传习所、工坊及相关非遗资源,采取“支部+支部”联动方式,协同沙河乡忙开村、允俸社区及勐勐镇千蚌村、忙乐村等村镇,打造集购买、消费、体验于一体的乡村旅游线路,并推出“跟着党员学非遗”等体验项目,吸引游客沉浸式感受民族文化。

这一融合发展模式在加快乡村旅居发展的同时,有效促进了非遗的传承与保护。2024年以来,双江县累计接待游客207万人次,实现旅游总花费19.28亿元。拉祜族服饰、布朗族牛肚被、傣族竹漆器等非遗旅游商品成功走向市场,双江文化知名度持续提升。