原标题:【文旅中国】云南安石村:产业兴旅居 “滇红”促长红

8月22日

《文旅中国》刊发报道

《云南安石村:产业兴旅居 “滇红”促长红》

关注凤庆县安石村

通过产业转型和文旅融合

实现“长红”发展

↓↓↓

云南安石村:产业兴旅居 “滇红”促长红

1938年,茶叶专家冯绍裘在云南省临沧市凤庆县安石村成功试制出第一桶“滇红”茶,安石村被誉为“中国滇红第一村”。而今,安石村先后被评为“AAAA级景区”“全国一村一品示范村”“国家级文明村”“省级民主法治示范村”“省级文明村”。今年7月,安石村再次入选《有一种叫云南的生活——旅居云南典型案例》。近日,记者走进这个以茶闻名、如今处处焕发新活力的村庄,探访它如何通过产业转型和文旅融合,实现“长红”发展。

“六园共建”铺新路

安石村距离县城仅10分钟车程。刚进入安石村地界,沿路高大的山李子树便映入眼帘,枝头挂满了一串串圆润饱满、紫得发亮的果子。村民们正忙着采摘,装篮、捆扎,一派丰收景象。有的果子被直接运往收购点,有的则被村民摆放在路边小摊,吸引过往游客尝鲜。

这种学名粗梗稠李、当地人称“胭脂果”的山李子,富含多种营养,已成为安石村响当当的特色水果名片,为村民增收开辟了新路。

“每天能摘150到160斤,一年靠这个能有五六万块钱,收成相当不错!”村民王正涛乐呵呵地给记者算账。

安石村的核心产业是茶。以它为中心,辐射周边四个行政村,形成了“滇红第一村”的格局。这里拥有茶园3.2万亩、核桃4.8万亩、特色水果3500亩、茶花380多个品种3.2万株。但安石村并未止步于传统种植。

“我们探索的是茶园、果园、花园、菜园、乐园、家园‘六园共建’的路子。”安石村党总支书记陈维菊向记者介绍。通过“公司+合作社+农户”的模式,建立起联农带农机制,带动“六园”走向产业化规模化发展,呈现“春夏有茶采、秋冬有果摘、四季有花卖”的特色品牌。通过滇红茶联盟茶叶全产业链组织化提升和龙头企业带动,对全村3.2万亩茶园统管、统购、统销,对4.8万亩核桃集中进行提质增效、病虫害防治、烘烤等技术培训,培育种植茶花品种380多个,销售茶花苗80000多株。她特别提到“绿美经济”的效益:“一个小院精心打理,一年就能产出10万多元的价值,老百姓在家门口就能把钱赚了。”

“滇红”文化活起来

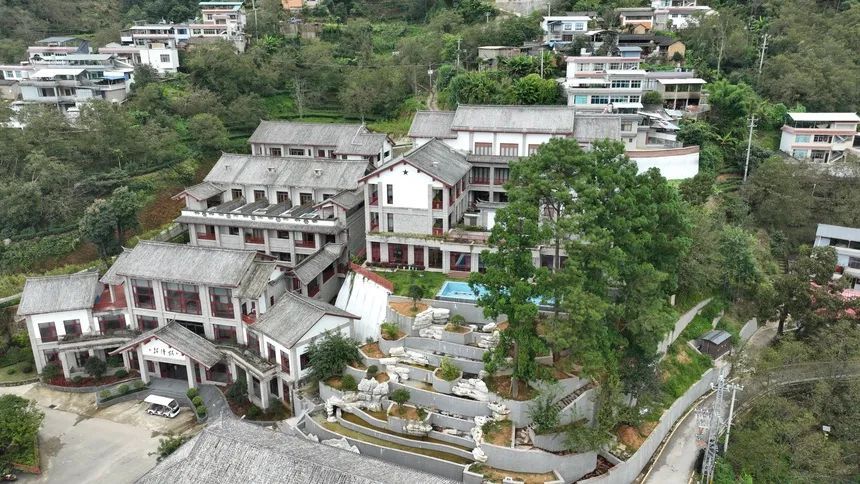

产业兴旺,群众有了增收,也为发展旅居产业奠定了坚实基础。2021年,凤庆县以安石村为核心,依托“第一桶滇红茶诞生地”的独特资源,打造了滇红第一村旅居示范项目。记者在村里看到,茶园木屋和充满历史韵味的“1938半山酒店”掩映在绿意中,配套的滇红活态博物馆、茶花谷景区、制茶体验中心、小吃街等设施一应俱全。

学生团队参观滇红活态博物馆

在滇红活态博物馆内,从德宏芒市远道而来的游客刘梓渝正在认真地参观。“这些模型雕塑太生动了,让我真切感受到了当年制茶人的艰辛和智慧。”她感慨地说。博物馆通过实物、模型和讲解,让滇红茶的历史文化变得鲜活可触。

“我们有产业,有20多家本地企业,现在又有了旅游产业,三产反过来带动一产,形成了良性循环。” 安石村党总支书记陈维菊告诉记者,这种模式有效带动了村民就业:“村里外出务工的很少,在本地就近务工的有1000多人。”

当记者问起旅居游客数量时,陈维菊给出了令人欣喜的数字:“一年下来,接待游客超过15万人次,其中选择住下来的有1000多人。”丰富多彩的滇红文化体验、山谷茶话会、茶花展、欢乐打歌等活动,不断将此地乡村旅游推向高潮。2024年安石村组织的“十里山茶·滇红凤庆”茶花节共吸引1228名外地游客来旅居度假,实现旅居收入达652.6万元。

旅居养老新选择

安石村的魅力,不仅在于产业和风景,更在于其淳朴的民风和宜人的气候。在村里,来自内蒙古的李佳翼说,她原本是奔着滇红茶而来,却最后却选择旅居于此。“来了就被这里的环境、气候深深吸引了。这里空气好、文化好、人很淳朴,样样都合心意。”她说,已经决定在这里扎根旅居养老。

安石村半山酒店

记者了解到,安石村的成功转型离不开创新的运营机制。“我们成立了‘滇红第一村’旅游运营公司,国企旅投占股51%,茶花合作社占44%,村集体占5%。” 安石村党总支书记陈维菊介绍说,旅游运营公司对景区进行多元投入、分片建设和分区运营。近年来,村里建起了1.2公里旅游栈道、2个游客服务中心、8个旅游公厕、4个生态停车场(200个车位)和3个观景台,基础设施日益完善。

“发展旅居产业前,我们的人均可支配收入是19395元;到了2024年,这个数字达到了24676元。”实实在在的收入增长,是乡村振兴最有力的注脚。

行走在安石村,记者深切感受到,一条融合发展的振兴之路正越走越宽。这里将深厚的滇红茶文化与新兴的旅居产业巧妙嫁接,通过“六园共建”盘活资源,以联农带农机制汇聚合力。一条环线串联起茶山、花海、果园和家园,让村民无需背井离乡,守着绿水青山就能奔向富裕。安石村的实践,生动绘就了“生态美、产业兴、农民富”的乡村振兴新画卷。