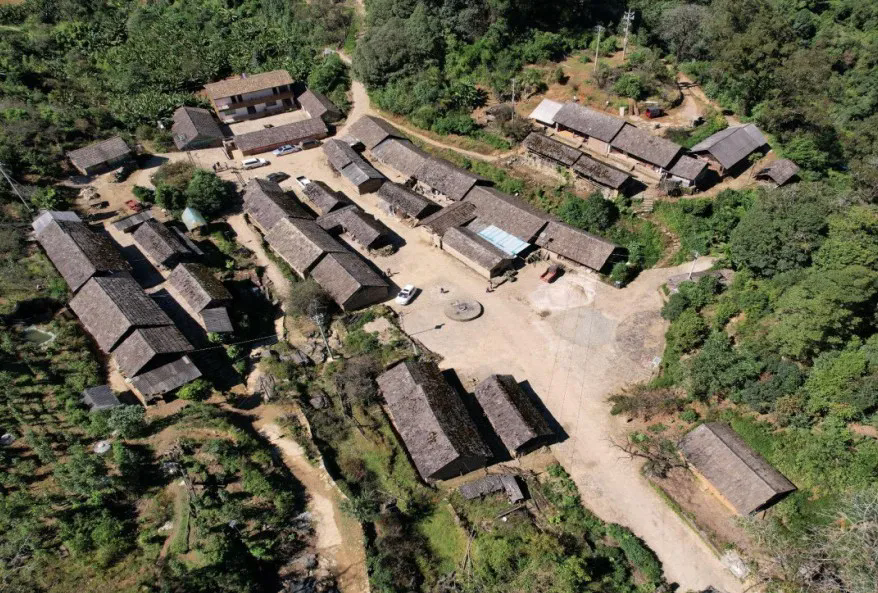

云雾深处,临沧市镇康县凤尾镇小落水村依山而建的石板屋错落有致,青灰色的石板路蜿蜒盘旋。这座传统古朴的彝族、傈僳族村寨,曾因交通闭塞、产业薄弱而沉寂多年。近年来,镇康县以党建为引领,深挖红色文化、盘活生态资源、发展特色产业,让这个传统古村焕发出新生机,走出了一条石板上的红色振兴路。

走进小落水村,最引人注目要数小落水平叛纪念碑。纪念碑平台边长19.51米,碑体高8.6米,象征着1951年8月6日中国人民解放军小落水平叛战斗的胜利。讲解员罗姗介绍:“目前,小落水村一共普查确认石门坎战斗旧址,水龙丫口剿匪战斗旧址,大尖包包战斗旧址等9个战斗旧址,还修建了1座剿匪遗址馆,过去藏在深山人未识的村庄,如今成了红色教育的‘活教材’。”

在各级党组织的推动下,小落水村将红色资源与乡村旅游深度融合,修建镇康剿匪遗址馆,打造出一条红色研学路线。去年,这里一共接待了40余个党政机关、学校团队,散客大约接待了5万余人次,带动村集体增收3万元。

在海拔2400米的高山草甸,村民熊光建正带着游客徒步探秘。作为党员致富带头人,他还有一个身份,小落水种养殖专业合作社理事长。“以前各家各户腌火腿,品质参差不齐,卖不上好价钱,现在合作社统一制作标准,提高火腿品质,去年有100多只火腿卖到了福建、陕西等地。”熊光建这样算起了账,村里的社员陆续实现了抱团发展。

小落水村的产业振兴,离不开“党组织+合作社+农户”的产业发展模式,由党组织牵头,合作社将散落的古树茶、野生蜂蜜、干板菜等资源整合,建成火腿厂、茶厂,600年树龄的古茶树旁,熊光建还定期指导村民科学采茶。如今,古树红茶能卖到440元/公斤,相当于过去价格的三倍。

半山腰处,一座用石板房改造的民宿别具韵味,这是中国农业大学乡村振兴实验示范项目的成果之一。自2021年起,中国农业大学就进驻小落水,帮村里设计出“微改造、精提升”方案,由此,废弃的石板房变成了精品民宿,牛圈、羊圈也改造成了咖啡店、便利店,就连腌火腿的土法技艺都升级为标准化工艺。

“他们教我们怎样包装农特产品,如何经营商铺,如今我们不光只会种地了。”作为村里第一批“返乡创业青年”,李德义介绍,目前小落水村已发展民宿3家、特色餐饮店1家、咖啡店1家、土特产店1家。

今年还举办了山地自行车挑战赛,吸引了40余名选手参赛。赛道穿过古村落、原始森林和战斗旧址,选手们都说这是“最野的赛道”。看着比赛照片,画面里骑手们飞驰过青石板路,与云雾缭绕的山景融为一体。

傍晚的小广场上,清脆的三弦声和悠扬的阿数瑟旋律此起彼伏,熊光建正带着村民跳起阿数瑟传统歌舞。他说,“唱词都是新编的,党的政策、村规民约都能唱进去。”党组织将非遗传承与乡风文明结合,让阿数瑟不仅成为文化符号,更成为了激发村民内生动力的精神养分。

站在平叛纪念碑前俯瞰,石板屋顶与青山云海相映成趣。山腰的火腿厂飘来阵阵醇香,茶马古道上游客的欢笑声隐约可闻。如今,这座“云巅石板村”的故事,正如层层垒砌的石板,在党建引领下愈发坚实璀璨。

云南网记者 隋鑫 李春林 通讯员 赵玉雪 李昌燕